Il y a 15 ans, Saddam Hussein est mort : L'Irak a-t-il survécu ?

Le 30 décembre 2006, les images secrètement filmées d'un Saddam refusant de mettre une cagoule sur la tête, quelques secondes avant sa pendaison, font le tour du monde. Quinze ans après, la malédiction du souvenir indélébile frappe toujours l'Irak

France

AA/Paris/Fatih KARAKAYA

"L'Irak est devenu un enfer" ... Ces mots seraient parmi les derniers prononcés par Saddam Hussein, le Président irakien déchu et condamné à mort, quelques instants avant que la trappe de l'échafaud ne soit actionnée. Quinze ans plus tard, l'Irak, un des berceaux de la civilisation, ne semble pas aller mieux. Si l'ère Saddam a été pour le moins mouvementée, l'après Saddam l'a été davantage. Le destin du pays du Tigre et de l'Euphrate est loin d'être un long fleuve tranquille.

Saddam Hussein, né le 28 avril 1937 à Al-Awja, près de Tikrit, fut président de l’Irak de 1979 à 2003. Membre dirigeant du parti Baas arabe socialiste dévoué à l'idéologie baassiste, qui combine socialisme arabe et nationalisme panarabe, Saddam Hussein joue un rôle déterminant lors du coup d'État du 17 juillet 1968 qui porte le parti Baas au pouvoir en Irak et deviendra vice-président dès 1969.

Profitant de ses pleins pouvoirs et de ses nombreux soutiens, il entamera de nombreuses réformes économiques qui améliorent considérablement le niveau de vie, notamment grâce à sa nationalisation du pétrole et de diverses autres industries au début des années 1970. Il sera également un farouche partisan d’un régime laïc.

Alors que le pays venait à peine de sortir d'une longue guerre perdue contre l’Iran, Saddam envahit le Koweït voisin en 1990, déclenchant ainsi la première guerre du Golfe. Mais face à la mobilisation de la communauté internationale, le pays quitte le Koweït en début de l'année 1991 et contre toute attente Saddam Hussein parvient quand même à se maintenir au pouvoir.

- Le 11 septembre début de la fin pour Saddam

Mais pendant ce temps, le monde connaît un bouleversement important avec les attentats du 11 septembre 2001 et les Américains décident de lancer "une guerre préventive" contre le terrorisme. Accusant, l’Irak de détenir des armes de destruction massive et d'entretenir des relations étroites avec des organisations terroristes telles qu'al-Qaïda, une coalition d'États menée par les États-Unis et le Royaume-Uni envahit l'Irak pour renverser Saddam en 2003 lors de la deuxième guerre du Golfe. Pourtant, quelques années plus tard, Tony Blair avouera publiquement que ces allégations n’étaient pas fondées. Le Président George Bush, lui, reconnaîtra, en 2008, sur la chaîne de télévision ABC News : "Le plus grand regret de toute cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement en Irak". Quant à Colin Powell, le secrétaire d'Etat par qui la guerre arriva, il avouera en 2013, dans une interview accordée à L'Obs :"Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander : qu'aurais-je dû faire pour éviter cela ?"

Ainsi, le 20 mars 2003, les États-Unis et leurs alliés attaquent l'Irak sans l'appui des Nations unies et renversent Saddam Hussein à l'issue d'une guerre qui durera un peu plus d’un mois.

C’est d’ailleurs la chute de Bagdad, le 9 avril 2003, qui marquera la fin officielle du régime baasiste en Irak. Après plusieurs mois de clandestinité, Saddam Hussein ne peut plus s’échapper plus longtemps et l'armée américaine l’arrête à Tikrit dans la nuit du 13 au 14 décembre 2003.

Le 5 novembre 2006, après plusieurs années de procès, il sera condamné à mort par pendaison. Sa mise à mort, filmée secrètement et divulguée au monde entier, marquera définitivement la fin de l’ère Saddam le 30 décembre 2006.

- Le chaos toujours de rigueur

Après la fin du « dictateur », le monde entier s’attendait à un Irak apaisé, sans guerre civile et stable. Mais, force est de constater que la tâche ne fut pas aussi facile et l’Irak sombra dans un chaos encore plus cruel qui a rendu le pays propice à la naissance de Daech.

Bien que l’Irak soit majoritairement chiite, le pouvoir était contrôlé par les sunnites alors qu’à l’opposé, la Syrie voisine, majoritairement sunnite était contrôlée par la famille Assad d’obédience chiite.

L’intervention des Américains dans le pays a remis les cartes en jeu et dès juin 2004, les chiites commençaient à prendre le contrôle du pays. La nouvelle donne a, pourtant, un effet inverse et les tensions entre des communautés religieuses et ethniques, notamment les chiites, sunnites et kurdes se sont multipliées.

Profitant de la situation, les Kurdes, repliés essentiellement au nord de l’Irak ont déclaré l’autonomie du Kurdistan irakien le 15 octobre 2005 par un référendum populaire. Reconnue par la constitution irakienne, cette région regorge de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz.

La division de l’Irak accentua les tensions et ce n’est seulement qu’en 2006 que le premier gouvernement stable fut formé avec le chiite Nouri Al-Maliki.

- Création de l’Etat islamique et l’accentuation du chaos

La création de l'Etat islamique en octobre 2006 fût, indéniablement, un tournant décisif dans l'Irak post Saddam et même sur l'échiquier de la région.

Succèdent alors plusieurs années d’attentats qui font des milliers de morts. D’après l’ONG « Iraq Count Body », pendant la présence américaine de 2003 à 2011, plus de 120 mille civils ont perdu la vie dans des attentats ou des bombardements des alliés. Durant cette même période, l’armée américaine a annoncé avoir perdu 4400 hommes, 32 mille blessés et plus de 1 trillion de dollars.

D’après la journaliste Hediye Levent, qui travaille pour le site d’information « Gazete Duvar », la guerre de l’Irak a laissé plus de 5 millions d’orphelins depuis 2003. Durant cette même période, elle estime que le nombre de morts dépasse le un million, se basant sur des études des ONG sur place.

- La guerre civile en Syrie

Mais le début du printemps arabe qui touche de nombreux pays arabes passe aussi par la Syrie voisine. C’est alors que des djihadistes irakiens partent combattre pour renverser Bachar Al-Assad.

En même temps, estimant avoir perdu « trop d’argent », l’administration américaine sous Obama entame dès 2008 le retrait de ses soldats de l'Irak. En décembre 2011, le retrait des forces américaines est définitivement acté alors qu’en même temps Daech prend de l’ampleur en Syrie.

Tandis que la guerre civile fait rage en Syrie, sous l’impulsion du philosophe Bernard Henry Levy, les kurdes de l’Irak organisent un référendum pour l’indépendance totale en 2017. Mais avec les pressions de la Turquie et sans le soutien de la communauté internationale, le projet sera avorté et l’Irak évitera une scission. Quelques jours après le referendum, Levy « parlera d’une trahison envers le peuple kurde ».

Sur cet échiquier, des pays comme l’Iran veulent se positionner. Réconforté par sa proximité religieuse avec la majorité chiite, l’Iran tente de placer ses pions au pouvoir. Mais en mai 2018, de nouvelles élections législatives placeront Adel Abdel-Mehdi proche du leader chiite Moqtada Al-Sadr, hostile à l’Iran, à la tête du pays.

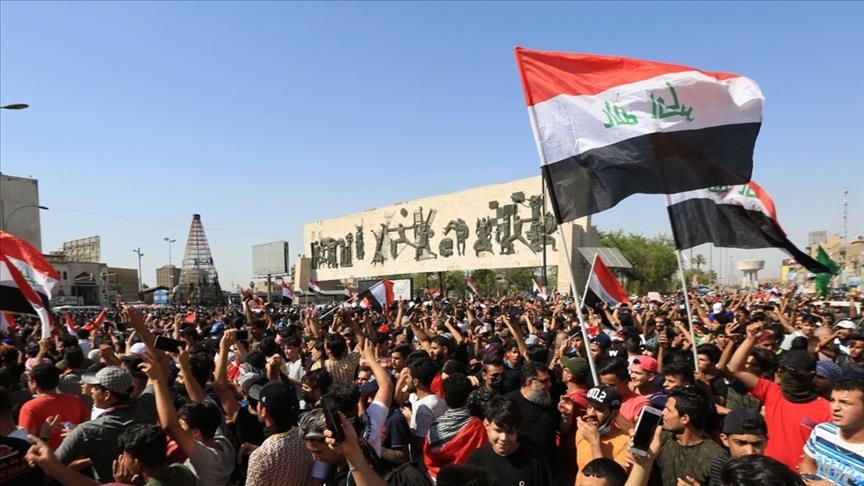

Cependant, des manifestations populaires poussent le gouvernement à démissionner et mai 2020, un ancien journaliste, opposant à Saddam Hussein, Moustafa al-Kazimi deviendra premier Ministre de transition.

- Les élections législatives

Le 10 octobre 2021, les Irakiens se déplacent à nouveau dans les bureaux de vote, dans un climat de violence, de manifestations et d’attentats. Sur plus de 22 millions d’inscrits, seulement 9 millions bravent la peur et vont voter.

Une fois de plus, même si le leader chiite Al-Sadr sort gagnant avec 73 sièges sur 329 obtenus au Conseil des représentants, aucun parti n’a obtenu la majorité.

Cette situation n’étonne pas d’ailleurs Mesut Uday Saddam Huseyin. Ce politicien né en Turquie est le petit-fils de Saddam Hussein.

« Depuis le départ de mon grand-père, l'Irak a été détruit. Il n’y a ni État ni autorité », regrette le fils de Oudaï Saddam, l’aîné de leader irakien.

Pour lui, l’Irak est devenu « une terre où le sectarisme, la corruption, les assassinats, les enlèvements, les meurtres et les organisations terroristes sont courants ».

Selon lui, les résultats des élections d’octobre 2021 ne sont pas étonnants et l’impossibilité de former un gouvernement stable est « normale ».

Il se désole aussi de ne pas « avoir d’espoir pour l’avenir de l'Irak tant que les politiciens corrompus de l'arène politique irakienne poursuivent leurs activités ».

Estimant que « la corruption est devenue monnaie courante en Irak », il accuse même certains membres du gouvernement « de commerce de drogue et d'armes ».

D’après lui, l’instabilité politique conduit inévitablement « au manque d'eau potable, d'électricité, d'infrastructures, de services de santé, d'éducation et de sécurité ».

Il regrette aussi « le taux élevé du chômage » qui conduit « les jeunes en dépression ». Il constate d’ailleurs, amèrement, « l’augmentation de la consommation de drogue et de la prostitution sous le contrôle de milices ».

Pour lui la cause du problème vient principalement « des politiciens irakiens fidèles à l'Iran agissant à sa demande sans tenir compte de la souveraineté du pays ».

Défenseur farouche d’un rapprochement économique et politique entre la Turquie et l’Irak, il estime que « dès que des partisans d’un Irak souverain prendront le pouvoir, le pays s’alliera à la Turquie et arrêtera tout commerce avec l'Iran ». Et c’est seulement dans ces conditions que « l’Irak retrouvera une stabilité ».

Notant que les deux pays possèdent une histoire commune, il promet « de tout mettre en œuvre pour établir des relations plus fortes dans des domaines militaires et industriels ».