Ile-de-France

AA / Paris / Ümit Dönmez

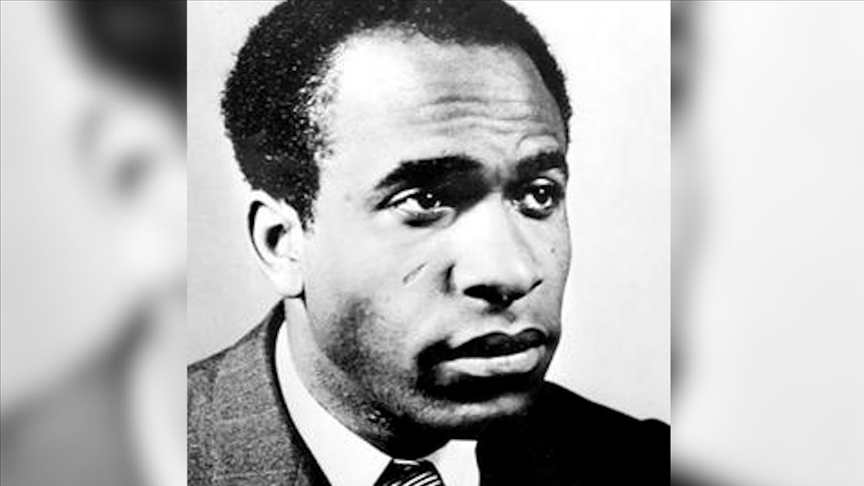

Le 20 juillet 2025 marquera le centenaire de la naissance de Frantz Fanon, figure majeure des luttes anticoloniales. À cette occasion, le sociologue Saïd Bouamama propose une relecture approfondie de la pensée du psychiatre martiniquais, soulignant sa pertinence face aux formes actuelles de domination coloniale, de la Nouvelle-Calédonie à la Palestine, en passant par l’Afrique.

Par voie d’un article publié sur son blog, Bouamama rappelle que Fanon reste l’un des rares penseurs à avoir théorisé la spécificité du colonialisme de peuplement, qu’il décrit comme « tendanciellement génocidaire ». Il cite les cas de l’Algérie, de la Nouvelle-Calédonie ou encore de la Palestine, où l’objectif colonial n’était pas seulement d’exploiter, mais de remplacer physiquement la population autochtone par une autre, étrangère et dominante.

Pour Bouamama, la violence coloniale n’est pas accidentelle, mais structurelle. Il rappelle la thèse centrale de Fanon : « le régime colonial est un régime instauré par la violence » et ne peut, par conséquent, être renversé que par la violence. Cette conception a façonné les luttes de libération nationale dans les années 1950-60 et continue, selon lui, d’inspirer les résistances contemporaines.

L’analyse insiste également sur la distinction cruciale entre indépendance et décolonisation. Fanon, tout comme Amilcar Cabral, refusait l’idée d’une libération sans rupture radicale avec l’ordre colonial. L’indépendance formelle, sans transformation des structures économiques, sociales et culturelles, n’est selon eux qu’un habillage du néocolonialisme.

Bouamama souligne en ce sens les contradictions des élites postcoloniales, qu’il qualifie de petite-bourgeoisie nationaliste, souvent intégrées au système hérité de la colonisation. Une telle classe, avertissait Fanon, n’a d’autre choix que de trahir ses intérêts ou de trahir le peuple. La résistance réelle doit donc, selon Bouamama, venir des classes populaires, au premier rang desquelles la paysannerie et le lumpenprolétariat.

L’article du sociologue s’inscrit dans une séquence historique marquée par un retour des luttes de libération sous diverses formes, du soulèvement populaire en Nouvelle-Calédonie à la remise en cause croissante de la présence française en Afrique de l’Ouest.

Dans ce contexte, l’œuvre de Fanon agit comme un révélateur selon Bouamama : tant que persisteront les hiérarchies héritées de l’ordre colonial, ses écrits continueront à résonner puissamment dans les mouvements d’émancipation.