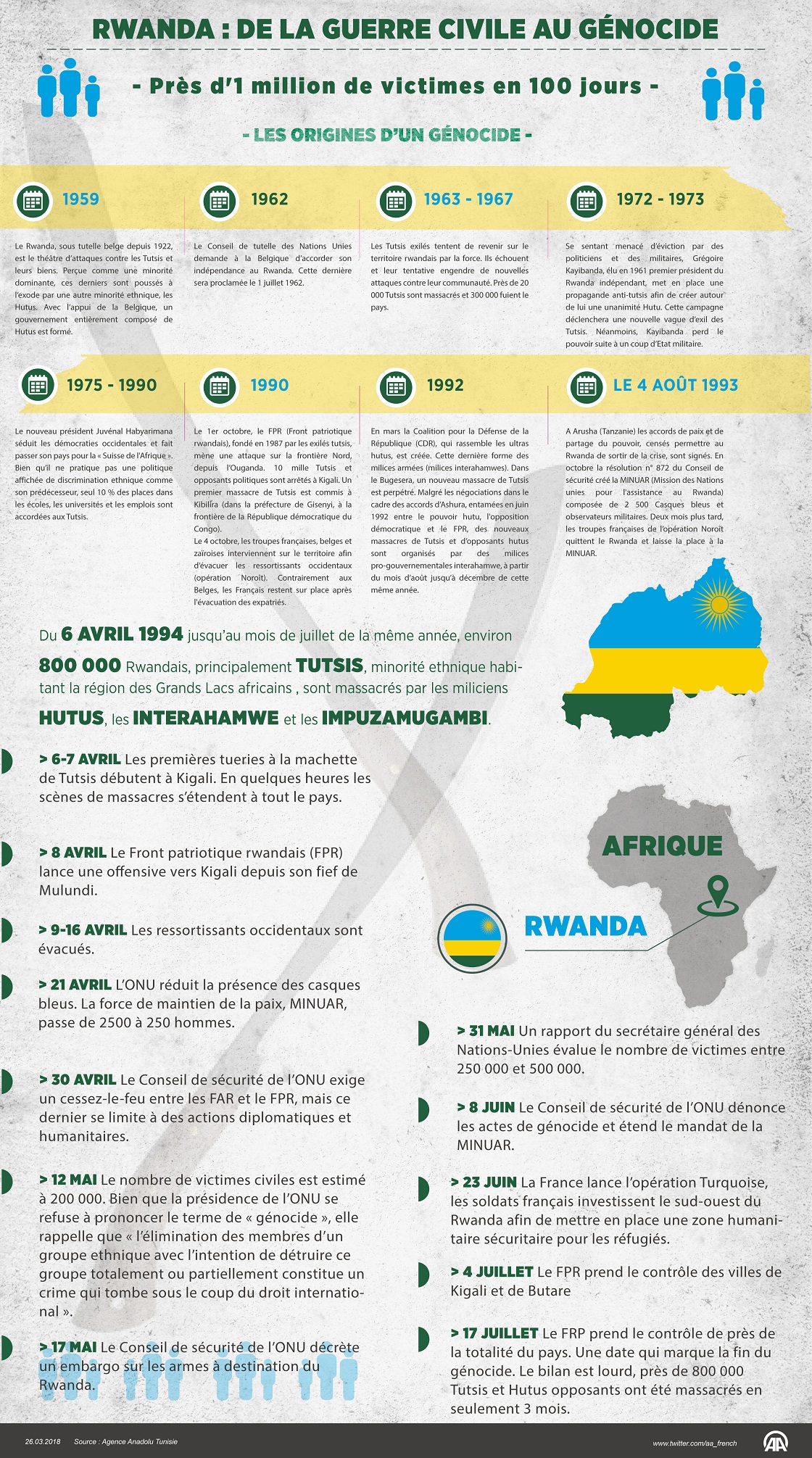

Rwanda : De la guerre civile au génocide (Infographie)

France

AA/France/Cécile Durmaz

Du 6 avril 1994 jusqu’au mois de juillet de la même année, environ 800 mille Rwandais, principalement tutsis -minorité ethnique habitant la région des Grands Lacs africains- sont massacrés par les miliciens hutus, les Interahamwe et les Impuzamugambi.

Retour sur le dernier génocide du siècle.

- Les origines d’un génocide -

> 1959 « la révolution sociale » : Le Rwanda, sous tutelle belge depuis 1922, est le théâtre d’attaques contre les Tutsis et leurs biens. Perçue comme une minorité dominante, ces derniers sont poussés à l’exode par une autre minorité ethnique, les Hutus. Avec l’appui de la Belgique, un gouvernement entièrement composé de Hutus est formé.

> 1962 Le Conseil de tutelle des Nations Unies demande à la Belgique d’accorder son indépendance au Rwanda. Cette dernière sera proclamée le 1 juillet 1962.

> 1963 - 1967 Les Tutsis exilés tentent de revenir sur le territoire rwandais par la force. Ils échouent et leur tentative engendre de nouvelles attaques contre leur communauté. Près de 20 mille Tutsis sont massacrés et 300 mille fuient le pays.

> 1972 - 1973 Se sentant menacé d’éviction par des politiciens et des militaires, Grégoire Kayibanda, élu en 1961 premier président du Rwanda indépendant, met en place une propagande anti-tutsis afin de créer autour de lui une unanimité Hutu. Cette campagne déclenchera une nouvelle vague d’exil des Tutsis. Néanmoins, Kayibanda perd le pouvoir après un coup d’Etat militaire.

> 1975 - 1990 Juvénal Habyarimana séduit les démocraties occidentales et fait passer son pays pour la « Suisse de l'Afrique ». Bien qu’il ne pratique pas une politique affichée de discrimination ethnique comme son prédécesseur, seul 10 % des places dans les écoles, les universités et les emplois sont accordées aux Tutsis.

> 1990 Le 1er octobre, le FPR (Front patriotique rwandais), fondé en 1987 par les exilés tutsis, mène une attaque sur la frontière Nord, depuis l’Ouganda. 10 mille Tutsis et opposants politiques sont arrêtés à Kigali. Un premier massacre de Tutsis est commis à Kibilira (dans la préfecture de Gisenyi, à la frontière de la République démocratique du Congo).

Le 4 octobre, les troupes françaises, belges et zaïroises interviennent sur le territoire afin d’évacuer les ressortissants occidentaux (opération Noroît). Contrairement aux Belges, les Français restent sur place après l'évacuation des expatriés.

La guerre civile rwandaise débute, les conflits opposent l’armée patriotique du FPR aux Forces armées rwandaises (FAR) de l’Etat Rwandais, qui est, lui, soutenu par l'engagement politique et militaire français.

> 1992 En mars la Coalition pour la Défense de la République (CDR), qui rassemble les ultras hutus, est créée. Cette dernière forme des milices armées (milices interahamwes). Dans le Bugesera, un nouveau massacre de Tutsis est perpétré. Malgré les négociations dans le cadre des accords d’Ashura, entamées en juin 1992 entre le pouvoir hutu, l'opposition démocratique et le FPR, des nouveaux massacres de Tutsis et d’opposants hutus sont organisés par des milices pro-gouvernementales interahamwe, à partir du mois d’août jusqu’à décembre de cette même année.

> 1993: Le 4 août, à Arusha (Tanzanie) les accords de paix et de partage du pouvoir, censés permettre au Rwanda de sortir de la crise, sont signés. En octobre la résolution n° 872 du Conseil de sécurité créé la MINUAR (Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda) composée de 2 500 Casques bleus et observateurs militaires. Deux mois plus tard, les troupes françaises de l’opération Noroît quittent le Rwanda et laisse la place à la MINUAR.

> 6 avril 1994 Un avion fourni par la France, avec à son bord le président rwandais, Juvénal Habyarimana et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira, est visé par un attentat. L’avion s’écrase à proximité de l’aéroport, il n’y a aucun survivant. Cet événement constitue le déclencheur du génocide des Tutsis. Quelques heures seulement après l’annonce de la mort du président rwandais, plusieurs personnalités politiques hutus modérées sont assassinées. Des milices Hutu à Kigali puis dans le reste du pays, mettent en place des points de contrôle, les individus identifiés comme étant Tutsi sont systématiquement abattus.

- Près d'1 million de victimes en 100 jours -

1 million de victimes en 100 jours, c'est 10.000 personnes éliminées quotidiennement pendant plus de 3 mois

> 6-7 avril: Les premières tueries à la machette de Tutsis débutent à Kigali. En quelques heures les scènes de massacres s’étendent à l'ensemble du pays.

> 8 avril Le Front patriotique rwandais (FPR) lance une offensive vers Kigali depuis son fief de Mulundi.

> 9-16 avril Les ressortissants occidentaux sont évacués.

> 21 avril L’ONU réduit la présence des casques bleus. La force de maintien de la paix, MINUAR, passe de 2500 à 250 hommes.

> 30 avril Le Conseil de sécurité de l’ONU exige un cessez-le-feu entre les FAR et le FPR, mais ce dernier se limite à des actions diplomatiques et humanitaires.

> 12 mai Le nombre de victimes civiles est estimé à 200 mille. Bien que la présidence de l’ONU se refuse à prononcer le terme de « génocide », elle rappelle que « l’élimination des membres d’un groupe ethnique avec l’intention de détruire ce groupe totalement ou partiellement constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international ».

> 17 mai Le Conseil de sécurité de l’ONU décrète un embargo sur les armes à destination du Rwanda.

> 31 mai Un rapport du secrétaire général des Nations-Unies évalue le nombre de victimes entre 250 mille et 500 mille.

> 8 juin Le Conseil de sécurité de l’ONU dénonce les actes de génocide et étend le mandat de la MINUAR.

> 23 juin La France lance l’opération Turquoise, les soldats français investissent le sud-ouest du Rwanda afin de mettre en place "une zone humanitaire" sécuritaire pour les réfugiés.

> 4 juillet Le FPR prend le contrôle des villes de Kigali et de Butare

> 17 juillet Le FRP prend le contrôle de près de la totalité du pays. Une date qui marque la fin du génocide. Le bilan est lourd, près de 800 mille Tutsis et Hutus opposés aux tueries ont été massacrés en seulement 3 mois.