La Gripe de 1918: lecciones de la más mortífera pandemia moderna

Mal llamada 'Gripe Española', la influenza que dejó cerca de 100 millones de muertos cambió la forma en que el mundo encara las enfermedades infecciosas con repercusiones en la lucha contra la COVID-19.

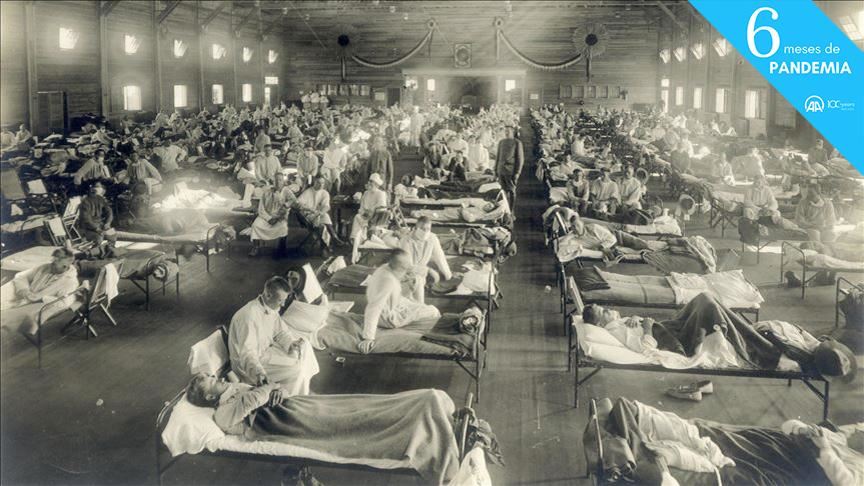

Los estragos causados por la “Gripe Española” evidenciaron la incapacidad de los Estados para enfrentar una pandemia. (Archivo Agencia Anadolu)

Los estragos causados por la “Gripe Española” evidenciaron la incapacidad de los Estados para enfrentar una pandemia. (Archivo Agencia Anadolu)

Colombia

En noviembre de 1918, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. Cerca de 20 millones de personas murieron en la que hasta ese momento era la mayor conflagración bélica de la historia. Sin embargo, en febrero de ese mismo año, un imprevisto efecto secundario del conflicto con impacto global se había iniciado, ya que causó la muerte de entre 50 y 100 millones de víctimas: la pandemia de la Gripe de 1918, mal llamada “Gripe Española”.

La pandemia de gripe de 1918 es la más mortífera de la historia moderna, con una tasa de mortalidad de alrededor del 10% de los infectados. Fue la primera epidemia con un impacto global, causando estragos en los cinco continentes en cuestión de meses. A pesar de que en los últimos 500 años han habido más de 15 pandemias, ninguna había cautivado al público como la ocurrida entre febrero de 1918 y abril de 2019.

El brote mundial de una nueva enfermedad en 2019, sin embargo, ha obsesionado al planeta. Conocida popularmente como coronavirus, que no es más que el nombre genérico de una familia de virus, y oficialmente denominada como COVID-19, la reciente pandemia ha causado estragos no solo sanitarios sino económicos.

Ver también: Los cuestionamientos éticos a los ensayos clínicos de vacunas COVID-19 en Latinoamérica

En un mundo que se había olvidado de las pandemias y que las creía superadas, la aparición de la COVID-19 ha revivido los recuerdos de aquella vivida en 1918. En el imaginario popular los dos brotes guardan significativas similitudes, que según la comunidad científica son menores que las diferencias. La “Gripe Española”, sin embargo, ha dejado una serie de lecciones que han servido para afrontar la crisis causada por el nuevo coronavirus.

Un poco de historia sobre la Gripa de 1918

En las trincheras ubicadas en el corazón de Europa la moral era baja. Los combatientes de ambos bandos enfrentados eran en su mayoría hombres jóvenes, reclutados en masa y sin mayor instrucción militar. Las condiciones vividas en esos agujeros de contención eran miserables: había hacinamiento, hambre, insalubridad, zozobra y muerte. Era el caldo de cultivo perfecto para la rápida expansión de enfermedades infecciosas y así ocurrió.

Muchos combatientes caían víctimas, no de las balas, sino de las enfermedades. Los censores políticos decidieron minimizar esta ocurrencia para evitar una desmoralización mayor o hasta posibles sublevaciones. Las estadísticas y las cifras sobre el impacto de los padecimientos infecciosos eran poco fiables.

Ver también: Los cuestionamientos éticos a los ensayos clínicos de vacunas COVID-19 en Latinoamérica

España, por su parte, permanecía neutral. Allí la censura de los datos sobre la salud pública no giraba alrededor de la propaganda bélica. Por esta razón se creyó que la aparición de una enfermedad desconocida tenía su origen en la península ibérica. Las autoridades españolas creen que se encontraban solas enfrentando un impactante brote de influenza, de ahí que se le pusiera el mote de “Gripe Española”.

La causante de estas muertes era la influenza A del subtipo H1N. Su origen no fue en España sino, se cree, en el estado de Kansas en Estados Unidos. El virus mutó de las aves a los humanos. Se identifica como la primera víctima a un cocinero del Ejército de los Estados Unidos. Este fue destinado a servicio en las trincheras del Frente Occidental. Allí, con soldados aglomerados como sardinas, estalló el primer brote, de cuatro a nivel mundial, de la “Gripe Española”.

Las lecciones de la más mortífera pandemia moderna

El impacto de la “Gripe Española” fue profundo. Su ocurrencia desencadenó en el desarrollo de investigaciones científicas, políticas públicas para el control de enfermedades y nuevos hábitos de vida.

En 1918 la aparición de muertos con síntomas parecidos a los de un resfriado tenía a todos desconcertados. Al igual que con la COVID-19, diversas teorías sobre las causas de la enfermedad se esparcieron tanto como la pandemia. Las explicaciones científicas, por su parte, se dieron desde la bacteriología. Se identificó una bacteria como la causante del deterioro pulmonar de las víctimas.

Pero, la bacteria Bacillus influenza no era la causante de la enfermedad sino una consecuencia. En 1933 se encontró al verdadero culpable, uno que hoy es ampliamente conocido: el virus. Sólo hasta ese entonces se probó que la influenza es causada por un virus y no una bacteria. Estos esfuerzos en investigación derivados de la ocurrencia de la pandemia de 1918 impulsaron la virología. Así la COVID-19 fue identificada en cuestión de semanas y que una posible vacuna pueda ser desarrollada en menos de dos años.

Ver también: Economía Naranja, ¿un salvavidas desinflado para el sector cultural colombiano durante la pandemia?

Los estragos causados por la “Gripe Española” evidenciaron la incapacidad de los Estados para enfrentar una pandemia. Desde entonces, las autoridades sanitarias lograron una mayor relevancia y se adoptaron estándares epidemiológicos. Se constituyó toda una estructura internacional con instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para coordinar una respuesta global que permita una mayor eficiencia en la respuesta a de los países a las amenazas a la salud.

La Gripe de 1918 dejó otra importante lección: la importancia de la transparencia y de dar a conocer la información precisa. Los gobiernos y regímenes de comienzos del siglo XX no permitieron llevar estadísticas ni informar, tanto a las autoridades como al público general, sobre el desarrollo de la enfermedad. Esto entorpeció la respuesta efectiva, impidió que las personas conocieran formas de prevenir el contagio e impidió una correcta investigación de la enfermedad.

En 2020, las cosas han sido diferentes. Se podría argumentar que se aprendió de los errores del 18. Las autoridades chinas, aunque tarde y sin precisión según algunos expertos, le entregaron a la OMS información sobre la aparición de un nuevo virus. Los Gobiernos, unos más y mejor que otros, han llevado estadísticas públicas sobre el desarrollo de la pandemia. Existen plataformas para el acceso en tiempo real a los datos sobre su extensión e impacto.

La COVID-19 ha desnudado muchas falencias en la respuesta global a las pandemias. Pero también ha demostrado que en casi 100 años, desde la última gran pandemia moderna de la Gripe de 1918, se ha avanzado significativamente en la lucha en su contra.

* El autor es máster en estudios internacionales de la University of Queensland, Australia, y máster en periodismo de la Escuela de periodismo UAM – El País de Madrid.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan la política editorial de la Agencia Anadolu

El sitio web de la Agencia Anadolu contiene sólo una parte de las historias de noticias ofrecidas a los suscriptores en el Sistema de Difusión de AA News (HAS), y en forma resumida.